専門家 「脳疲労で認知症のリスクも」通知による心身への影響を提唱

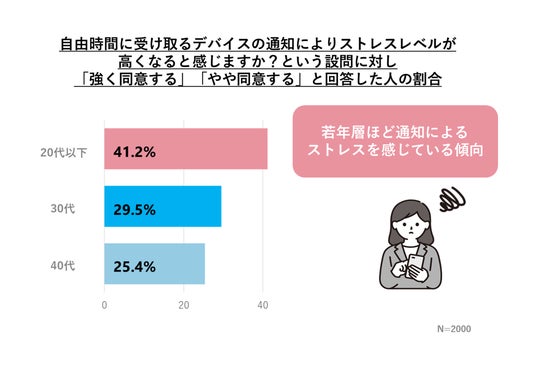

Amazonは2025年2月、日本全国の2000人を対象に、「デバイスの通知に関するアンケート調査」を実施しました。その結果、デバイスから通知を受けることがストレスに影響を与えていることが明らかになりました。1日の平均通知数は約40件、1日に受ける通知の中で必要な通知について10%以下と回答した人は全体の約6割*1になりました。さらに、自由時間に通知を受けるとストレスレベルが上がるに「強く同意する」または「やや同意する」と回答した人は、全体で約2割という結果となりました。一方で年代別に見ると、20代以下ではその割合が約4割にのぼり、特に若年層においては、自由時間中の通知によってストレスを感じている傾向が顕著に見られます。東北大学 応用認知神経科学センター 助教であり脳科学者の榊浩平氏(以下、榊氏)は、「頻繁な通知が集中力を削ぎ、ストレスを引き起こす可能性がある」と指摘。慢性的な通知ストレスが脳の働きに影響し、将来的には認知症リスクにも繋がりうる可能性を示唆しました。

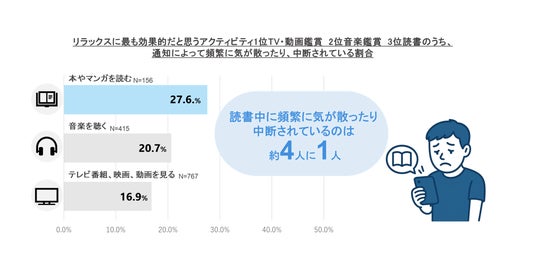

また、「リラックスをするために最も効果的だと思うアクティビティは何か?」という質問に対し、テレビ・動画視聴、音楽鑑賞、読書活動(本やマンガを読む)が上位3位に上がりました。そのうち、アクティビティの最中に通知によって頻繁に気が散ってしまうことが、「本やマンガを読む」では約4人に1人が「頻繁」「ある程度頻繁」にあると回答しており、テレビや音楽より通知の影響を受けやすい傾向が見られました。

■調査結果

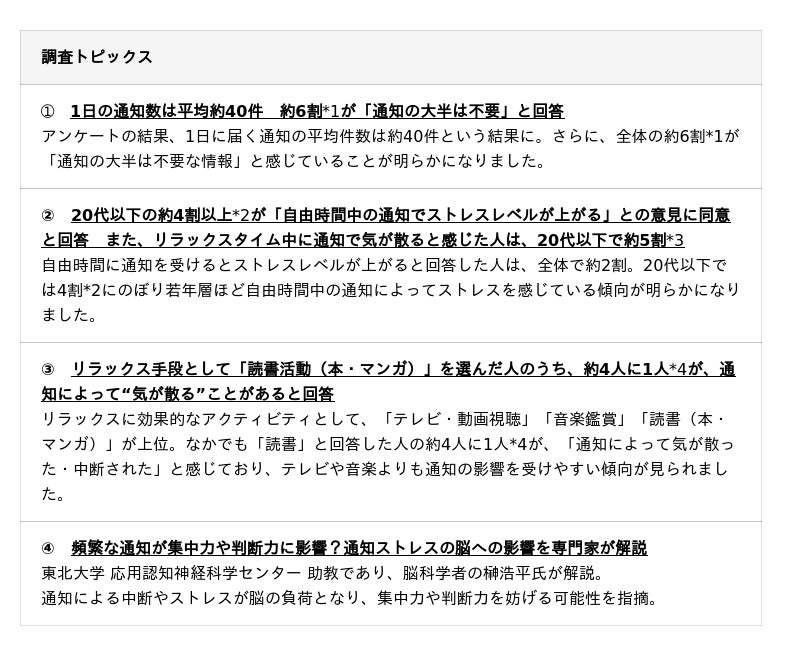

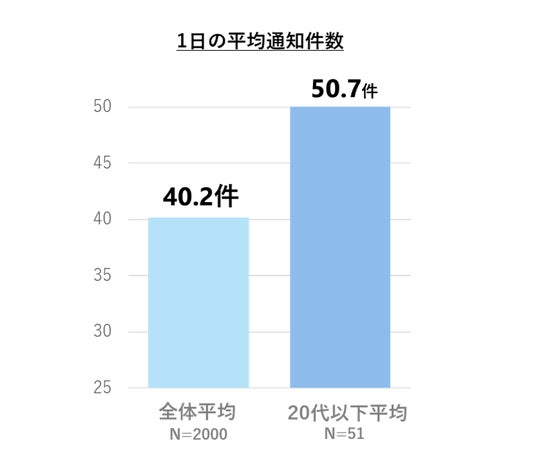

1.1日の通知数は平均約40件 約6割*1が「通知の大半は不要」と回答

調査結果によると、1日の平均通知数は40.2件であることが明らかになりました。さらに、20代以下に絞ると平均通知数は50.7件と平均を上回る結果に。また、1日に受け取るデバイス通知のうち、役に立つ/有益だと感じる割合を聞いたところ、全体の58.1%が「通知のうち役に立つものは0%~10%」と回答し、全体の約6割*1のユーザーは通知の大半が役に立たない/不要な情報であると感じていることが判明しました。

2.20代以下の約4割以上*2が「自由時間中の通知でストレスレベルが上がる」と回答

また、リラックスタイム中に通知で気が散ると感じた人は、20代以下で約5割*3

自由時間中に通知を受けるとストレスレベルが上がると回答した人の割合は、20代以下で41.2%、30代で29.5%、40代で25.4%*2という結果になりました。特に20代以下では4割を超えており、若年層ほど通知によるストレスを感じている傾向がうかがえます。また、「リラックス活動中にデバイスの通知によって気が散ったり中断されたりすることはどのくらいありますか?」という設問に対し、「頻繁」「ある程度頻繁」と回答した人の割合は、20代以下で47.7%、30代で40.7%、40代で30.5%という結果になりました。通知は日常のリラックスタイムにも影響を及ぼしており、特に若年層においてその傾向が強いことが明らかになりました。

3.リラックス手段として「読書(本・マンガ)」を選んだ人のうち、約4人に1人*4が、

通知によって“気が散る”経験があると回答

リラックスするのに最も効果的だと感じるアクティビティを尋ねたところ、1位「テレビ番組、映画、動画を見る」、2位「音楽を聴く」、3位「本やマンガを読む」という結果になりました。通知によって頻繁に気が散ってしまう頻度をみると、「本やマンガを読む」では約4人に1人が「頻繁」「ある程度頻繁」と回答しており、テレビや音楽より通知の影響を受けやすい傾向が見られました。静けさや集中を要するアクティビティほど、中断の影響を受けやすい可能性があることがうかがえます。

4.デバイスの通知が脳の負担に!?通知ストレスで集中力低下の危機を専門家が解説

榊浩平氏は、「『通知が鳴るたび、つい見てしまう』『集中が途切れてイライラする』そんな経験はありませんか? デバイスの通知と読書に関する調査結果について、脳科学の視点から解説します。まず、通知は集中力を低下させます。人間の脳が一度に集中できる量には限りがあります[1]。通知のたびに意図せず注意がそれ、元の作業に注意を戻すには余計な時間と労力がかかり、作業ミスも増えやすくなります[2, 3]。また、不要な情報でも脳の貴重なメモリを圧迫し、脳に負担がかかり続ければ精神的に疲れてしまいます[4, 5]。次に、頻繁な通知はストレスの原因です。作業の中断が繰り返されることや[6]、情報を見逃す不安感もストレスに繋がります[7]。調査結果もこれを裏付けており、通知数が多いほどストレスを感じる人の割合が高くなっています。こうした慢性的なストレスは、記憶に関わる脳の働きにも影響を与、長期的に見ると最悪の場合には認知症のリスクを高める可能性も指摘されています[8, 9]。特に、『読書』が最も通知の影響を受けやすい点は注目に値します。テレビや音楽と違って、読書は目で文字を追い、内容を理解し、想像するなど、能動的で深い集中を必要とします[10]。だからこそ、通知による中断は思考の流れを断ち切り、本の世界へ没入することを難しくし、他の活動よりも強いストレスを感じやすいのかもしれません。このように、デバイスの通知は集中力を低下させ、ストレスの原因となり、読書の時間を妨げます。脳と心を休めるためには、意識的に通知から解放される時間が必要です。実際に、通知を制限することで、ストレスが減り幸福度が高まるという研究結果も報告されています[11]。以上の理由から、通知による集中力低下やストレスから脳を守り、質の高い読書体験とリラックス習慣を実現するためには、読書だけに集中できる環境を提供してくれる『読書専用端末』は有効な選択肢といえるでしょう。」と述べています。

【プロフィール】

東北大応用認知神経科学センター助教の脳科学者 榊浩平氏

1989年、千葉県生まれ。東北大学応用認知神経科学センター助教。博士(医学)。人間の「生きる力」を育てる脳科学的な教育法の開発、研究を行う。著書には『スマホはどこまで脳を壊すか』(朝日新聞出版)など。

■参考文献

[1]Kahneman, D. (1973). Attention and effort (Vol. 1063, pp. 218-226). Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

[2]Monsell, S. (2003). Task switching. Trends in cognitive sciences, 7(3), 134-140.

[3]Stothart, C., Mitchum, A., & Yehnert, C. (2015). The attentional cost of receiving a cell phone notification. Journal of experimental psychology: human perception and performance, 41(4), 893.

[4]Lavie, N. (2005). Distracted and confused?: Selective attention under load. Trends in cognitive sciences, 9(2), 75-82.

[5]Lim, J., Wu, W. C., Wang, J., Detre, J. A., Dinges, D. F., & Rao, H. (2010). Imaging brain fatigue from sustained mental workload: an ASL perfusion study of the time-on-task effect. Neuroimage, 49(4), 3426-3435.

[6]Galluch, P. S., Grover, V., & Thatcher, J. B. (2015). Interrupting the workplace: Examining stressors in an information technology context. Journal of the Association for Information Systems, 16(1), 2.

[7]Przybylski, A. K., Murayama, K., DeHaan, C. R., & Gladwell, V. (2013). Motivational, emotional, and behavioral correlates of fear of missing out. Computers in human behavior, 29(4), 1841-1848.

[8]Justice, N. J. (2018). The relationship between stress and Alzheimer's disease. Neurobiology of stress, 8, 127-133.

[9]McEwen, B. S., & Sapolsky, R. M. (1995). Stress and cognitive function. Current opinion in neurobiology, 5(2), 205-216.

[10]McVay, J. C., & Kane, M. J. (2012). Why does working memory capacity predict variation in reading comprehension? On the influence of mind wandering and executive attention. Journal of experimental psychology: general, 141(2), 302.

[11]Kushlev, K., & Dunn, E. W. (2015). Checking email less frequently reduces stress. Computers in Human Behavior, 43, 220-228.

<調査概要>

調査名称:「デバイスの通知に関するアンケート調査」

調査方法:インターネット調査(webアンケート)

調査対象:日本全国の消費者/人数:2000人

調査期間:2025年2月13~24日

Kindleシリーズについて

Kindle電子書籍リーダーとは、本が好きな人のための読書専用デバイスです。本物の紙のような読み心地を残しながら読書をお楽しみいただけます。また、好きな本を数千冊分持ち歩ける、一度の充電で数週間読書が楽しめる、フロントライトによって目にも優しく、画面全体が明るくなるため暗い中でも読書ができる、辞書機能で検索しながら読書を続けられる、などKindleシリーズは便利で心地よい読書体験をご提供します。

*1:「通知のうち、役に立つ/有益だと感じるものの割合を教えてください(0%~100%の10%刻み)」という設問に対し、「0%」「1~10%」と回答した人の割合の合計

*2: 「自由時間に届くデバイスの通知によってストレスレベルが高くなると感じることがありますか?」という設問に対し、「強く同意する」「やや同意する」と回答した人の合計

*3: 「リラックス活動中にデバイスの通知によって気が散ったり中断されたりすることはどのくらいありますか?」という設問に対し、「頻繁」「ある程度頻繁」と回答した人の割合

*4:リラックスするための活動として「読書」と回答した人のうち、「読書中にデバイスの通知によって気が散ったり中断されたことがあるか」という設問に対し、「頻繁」「ある程度頻繁」と回答した人の割合

Amazonについて

Amazonは4つの理念を指針としています。お客様を起点にすること、創造への情熱、優れた運営へのこだわり、そして長期的な発想です。Amazonは、地球上で最もお客様を大切にする企業、そして地球上で最高の雇用主となり、地球上で最も安全な職場を提供することを目指しています。カスタマーレビュー、1-Click注文、パーソナライズされたおすすめ商品機能、Amazonプライム、フルフィルメント by Amazon(FBA)、アマゾン ウェブ サービス(AWS)、Kindle ダイレクト・パブリッシング、Kindle、Career Choice、Fire タブレット、Fire TV、Amazon Echo、Alexa、Just Walk Out technology、Amazon Studios、気候変動対策に関する誓約(The Climate Pledge)などは、Amazonが先駆けて提供している商品やサービス、取り組みです。Amazonについて詳しくはAmazon Newsroom ( http://amazon-press.jp )およびAbout Amazon ( http://www.aboutamazon.jp )から。

企業プレスリリース詳細へ

PR TIMESトップへ